☆☆ びんご聴覚障害者防災連絡協議会 ☆☆

びんご聴覚障害者防災連絡協議会(びんご防災)は、びんご地方4市2町(府中市・福山市・尾道市・三原市・神石高原町・世羅町)の聴覚障害者団体と関係団体が、聴覚障害者の災害時の安全確保のための自主防災組織として実践活動と研究活動を行うために2011年1月に結成しました。

2012年2月に備後地方の関係団体すべてが加入しました。

2011年度の事業は、独立行政法人医療福祉機構からの助成を受けて実施しました。

加盟団体数19団体(2022年度)

2012年2月に備後地方の関係団体すべてが加入しました。

2011年度の事業は、独立行政法人医療福祉機構からの助成を受けて実施しました。

加盟団体数19団体(2022年度)

SOSカードを改訂作成しました(2021年3月)

びんご聴覚障害者防災連絡協議会発足10年にあたりSOSカードを改訂作成しました。

西日本豪雨(2018年7月)

西日本豪雨で被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

7月5日、6日と降り続いた豪雨の影響で尾道市と三原市が断水になりました。

びんご防災は、福山市と府中市の会員に空ペットボトルの提供呼びかけをして、2Lの空ペットボトル約300本を集め生活用水を詰めて三原尾道島しょ部の会員に(高齢・病気・移動手段がない)配達しました。飲用水30ケース(2L×6本)の寄付も集まり、生活用水と一緒に届けました。また、15日にはトラックに1.5トンの水を積んで、尾道・瀬戸田・因島の会員7軒に給水を行いました。 (支援期間 7月9日~18日)

7月5日、6日と降り続いた豪雨の影響で尾道市と三原市が断水になりました。

びんご防災は、福山市と府中市の会員に空ペットボトルの提供呼びかけをして、2Lの空ペットボトル約300本を集め生活用水を詰めて三原尾道島しょ部の会員に(高齢・病気・移動手段がない)配達しました。飲用水30ケース(2L×6本)の寄付も集まり、生活用水と一緒に届けました。また、15日にはトラックに1.5トンの水を積んで、尾道・瀬戸田・因島の会員7軒に給水を行いました。 (支援期間 7月9日~18日)

給水活動

避難所等での聴覚障害者に対する支援のお願い

| 避難所等での聴覚障害者に対する支援のお願い ( 319 KB / 2019/05/28 10:10 ) |

びんご防災メール利用規約

| びんご防災メール利用規約 ( 95 KB / 2019/05/28 9:54 ) |

総合防災訓練 スライド集

総合防災訓練・・9月2日新聞報道

びんご防災の取り組みが中国新聞で紹介されました。 2012年9月23日

びんご防災の取り組みが紹介されました。今回は、聴覚障害者の防災だけでなく、他の障害者の状況もあわせて紹介されています。

びんご防災は聴覚障害者の自助・共助のシステムを作っていこうという目的で2011年1月に立ち上げました。

聴覚障害者団体だけでなく手話サークル、要約筆記サークルも加入していますので、避難から支援まで総合的なシステムを作ることができています。

記事にあるように、他の障害者の災害対策はなかなか進んでいなません。地域住民の取り組みだけでは限界があり、行政機関を含めた対策を考えていく必要があると思います。びんご防災ではこれまでの活動で得た経験を元に、全ての障害者が安心できる地域を作るために行政に対して施策提言などの活動を進めていきたいと考えています。

びんご防災は聴覚障害者の自助・共助のシステムを作っていこうという目的で2011年1月に立ち上げました。

聴覚障害者団体だけでなく手話サークル、要約筆記サークルも加入していますので、避難から支援まで総合的なシステムを作ることができています。

記事にあるように、他の障害者の災害対策はなかなか進んでいなません。地域住民の取り組みだけでは限界があり、行政機関を含めた対策を考えていく必要があると思います。びんご防災ではこれまでの活動で得た経験を元に、全ての障害者が安心できる地域を作るために行政に対して施策提言などの活動を進めていきたいと考えています。

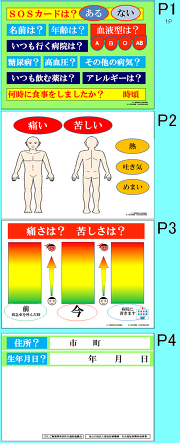

避難所会話カード

びんご防災第3委員会で作った「避難所会話カード」を紹介します。

避難所に常備して、災害時に聴覚障害者とのコミュニケーションに役立ててもらう目的で作りました。

すべての避難所に常備するよう、市役所等にお願いしていきます。

画像データはファイルでどうぞ。

このカードは独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業で作ったものです。

避難所に常備して、災害時に聴覚障害者とのコミュニケーションに役立ててもらう目的で作りました。

すべての避難所に常備するよう、市役所等にお願いしていきます。

画像データはファイルでどうぞ。

このカードは独立行政法人福祉医療機構 社会福祉振興助成事業で作ったものです。

| 避難所会話カード ( 8,675 KB / 2012/03/19 15:29 ) |

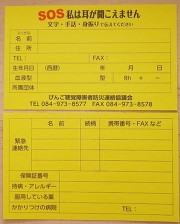

救急会話カードを制作しました (2月20日掲載)

びんご防災第3委員会では、救急車内に常備する「救急会話カード」を制作し、2月16日に説明会を開きました。

聴覚障害者が搬送された時のコミュニケーションを支援することがこのカードの目的です。

制作にあたって消防署の救急担当者と意見交換も行いました。

救急車は患者に適切な処置をすると同時に、症状に合った病院に搬送することが大切だそうです。

これらをもとに、搬送に必要な情報を迅速、簡単に得られるように工夫した「救急会話カード」を制作することができました。

A4版、4ページです。

★P1は、名前や年齢、血液型、持病や常用薬などの質問。

救急隊員が質問事項を指さしますから答えてください。

★P2は、痛い、苦しい場所の質問。

体の絵がありますから、痛い場所を指さしてください。

★P3は、痛みの程度の質問。

今現在の痛みの程度を指さしてください。上にいくほど(赤いほど)痛いことを示します。

また、救急車を呼んだ時の痛み、病院に着くころの痛みも示すことができますので、自分の状況の変化を救急隊員に伝えてください。

★P4は、住所、生年月日の質問とホワイトボードです。

このカードは、神石高原町、府中市、福山市、尾道市、三原市、世羅町に出動する救急車全車(約40台)に4月から順次、常備されることになります。

救急隊員の皆さんは使い方を勉強されます。私たちも使い方を知っておくことでさらに活用できると思います。

救急車に常備するものと同様のものを各団体にSOSカードと一緒に配布しますので、使い方を勉強しておいてください。

《このカードは独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興助成事業の補助で制作しました》

聴覚障害者が搬送された時のコミュニケーションを支援することがこのカードの目的です。

制作にあたって消防署の救急担当者と意見交換も行いました。

救急車は患者に適切な処置をすると同時に、症状に合った病院に搬送することが大切だそうです。

これらをもとに、搬送に必要な情報を迅速、簡単に得られるように工夫した「救急会話カード」を制作することができました。

A4版、4ページです。

★P1は、名前や年齢、血液型、持病や常用薬などの質問。

救急隊員が質問事項を指さしますから答えてください。

★P2は、痛い、苦しい場所の質問。

体の絵がありますから、痛い場所を指さしてください。

★P3は、痛みの程度の質問。

今現在の痛みの程度を指さしてください。上にいくほど(赤いほど)痛いことを示します。

また、救急車を呼んだ時の痛み、病院に着くころの痛みも示すことができますので、自分の状況の変化を救急隊員に伝えてください。

★P4は、住所、生年月日の質問とホワイトボードです。

このカードは、神石高原町、府中市、福山市、尾道市、三原市、世羅町に出動する救急車全車(約40台)に4月から順次、常備されることになります。

救急隊員の皆さんは使い方を勉強されます。私たちも使い方を知っておくことでさらに活用できると思います。

救急車に常備するものと同様のものを各団体にSOSカードと一緒に配布しますので、使い方を勉強しておいてください。

《このカードは独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興助成事業の補助で制作しました》

「救急会話カード」の画像データ

びんご防災の会話カードの報道を見た方から「自分たちも使いたい」、「どんなものか詳しく知りたい」という問い合わせがたくさんありました。

皆さんに関心を持っていただき、多くの地域で聴覚障害者の安全への取り組みが進むことは私たちにとってもうれしいことです。

このカードのデータをUPしますので、関心のある方はご利用ください。

なお利用にあたっては次のことにご留意ください。

(1)カードは、聴覚障害者の救急車内のコミュニケーションを補助する目的で、福山・尾道・三原消防署の意見をいただいて作成しました。

(2)聴覚障害者が常時携帯するSOSカードと併用することでより効果的になります。また、びんご防災では会員を対象に使用方法の学習会を実施します。また消防署でも担当者に使用目的、方法を周知します。このように関係者が相互理解の上で使用することが重要です。

(3)公的に使用される場合は、びんご防災にご一報ください。

(4)このカードは独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興助成事業の補助を受けて作成しました。

皆さんに関心を持っていただき、多くの地域で聴覚障害者の安全への取り組みが進むことは私たちにとってもうれしいことです。

このカードのデータをUPしますので、関心のある方はご利用ください。

なお利用にあたっては次のことにご留意ください。

(1)カードは、聴覚障害者の救急車内のコミュニケーションを補助する目的で、福山・尾道・三原消防署の意見をいただいて作成しました。

(2)聴覚障害者が常時携帯するSOSカードと併用することでより効果的になります。また、びんご防災では会員を対象に使用方法の学習会を実施します。また消防署でも担当者に使用目的、方法を周知します。このように関係者が相互理解の上で使用することが重要です。

(3)公的に使用される場合は、びんご防災にご一報ください。

(4)このカードは独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興助成事業の補助を受けて作成しました。

| 救急会話カード P1 ( 64 KB / 2012/03/04 10:25 ) | |

| 救急会話カード P2 ( 65 KB / 2012/03/04 10:25 ) | |

| 救急会話カード P3 ( 678 KB / 2012/03/04 10:23 ) | |

| 救急会話カード P4 ( 24 KB / 2012/03/04 10:24 ) |

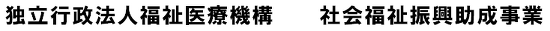

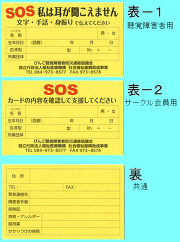

SOSカードを制作しました (2月21日掲載)

びんご防災第3委員会ではSOSカードを制作しました。

常時携帯できるように名刺サイズにしてあります。

災害の時や事故の時に提示すれば、支援や救助に必要な情報を伝えることができます。

聴覚障害者用(表-1)とサークル会員用(表-2)の2種類あります。裏面は共通です。

聴覚障害者用(表-1)では、文字・手話・身振りの中から自分に合ったものを選んで〇で囲んでください。(複数〇可)

住所、血液型、保健証、手帳番号、緊急時の連絡先、かかりつけの病院などを記入してください。

かかりつけの病院の欄には電話番号も記入してください。

防災袋に入れておくためのA5版のカードも作りました。

名刺サイズカードとA5版カードは団体を通して会員の皆さんに配布します。

ぜひご活用ください。

《このカードは独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興助成事業の補助で制作しました》

常時携帯できるように名刺サイズにしてあります。

災害の時や事故の時に提示すれば、支援や救助に必要な情報を伝えることができます。

聴覚障害者用(表-1)とサークル会員用(表-2)の2種類あります。裏面は共通です。

聴覚障害者用(表-1)では、文字・手話・身振りの中から自分に合ったものを選んで〇で囲んでください。(複数〇可)

住所、血液型、保健証、手帳番号、緊急時の連絡先、かかりつけの病院などを記入してください。

かかりつけの病院の欄には電話番号も記入してください。

防災袋に入れておくためのA5版のカードも作りました。

名刺サイズカードとA5版カードは団体を通して会員の皆さんに配布します。

ぜひご活用ください。

《このカードは独立行政法人福祉医療機構の社会福祉振興助成事業の補助で制作しました》

山陽新聞 2012年2月23日(木) 中国新聞 2月17日(金)

2012年1月11日 防災グッズ貸与式

1月11日(水)14時から福山市すこやかセンターで「防災グッズ貸与式」を行いました。備後地方のろうあ協会、難聴協会、手話サークル、要約筆記サークルの会員のみなさん、約90人が集まりました。この他に行政関係者、報道関係者の参加もありました。

金尾会長のあいさつの後、代表者にビブスと防災袋が貸与されました。

さっそく試着しました。まるでひまわりが咲いたように会場が黄色に染まりました。

その後、ビブス・防災袋・SOSカードの説明、びんご防災の活動の中間報告などを行い15時30分に閉会しました。

12日の朝刊にも取り上げられています。12日の夕方6時からのNHK「お好みワイド」でも貸与式の様子が放送されます。

➡13日(金)または16日(月)に変更になりました。

(独法)福祉医療機構の社会福祉振興助成事業で今回のビブス・防災袋などを整備しました。

当日の資料は、下のファイルをダウンロードしてご覧ください。

金尾会長のあいさつの後、代表者にビブスと防災袋が貸与されました。

さっそく試着しました。まるでひまわりが咲いたように会場が黄色に染まりました。

その後、ビブス・防災袋・SOSカードの説明、びんご防災の活動の中間報告などを行い15時30分に閉会しました。

12日の朝刊にも取り上げられています。12日の夕方6時からのNHK「お好みワイド」でも貸与式の様子が放送されます。

➡13日(金)または16日(月)に変更になりました。

(独法)福祉医療機構の社会福祉振興助成事業で今回のビブス・防災袋などを整備しました。

当日の資料は、下のファイルをダウンロードしてご覧ください。

| 防災グッズ貸与式 資料 ( 337 KB / 2012/01/12 12:36 ) |